|

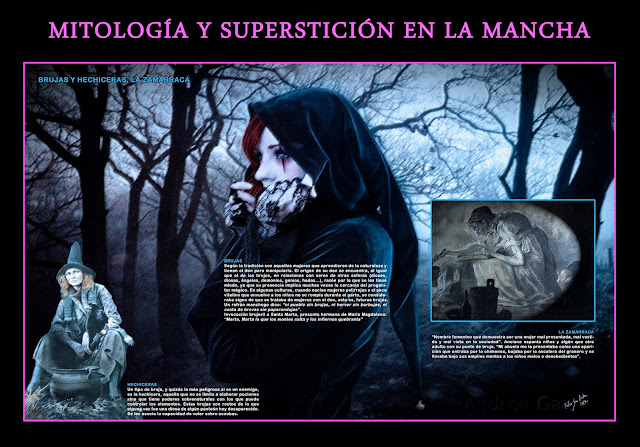

| Panel dedicado a la brujería en la Exposición 'Mitología y Superstición en La Mancha'. Marcel Félix |

Si

bien la imagen típica de una bruja es muy variable según la cultura, en el

mundo occidental se asocia particularmente a la bruja con una mujer

generalmente fea y vieja, con capacidad de volar montada en una escoba. La bruja

es en realidad un personaje recurrente de la imaginación humana que perdura y

se afirma gracias a las leyendas, los cuentos, la literatura, el cine…, y

también a través de distintas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Las

palabras que designan este concepto, en catalán Bruixa y en español Bruja,

posiblemente provienen del término íbero Bruixa o del gallego Bruxa.

La toponimia manchega recoge este

término. Estos son algunos de los lugares que contienen la expresión bruja o

algún derivado de ella: Las Brujas en Malagón; casa de los Brujos en Cózar;

Matabrujas y camino de Matabrujas en Agudo; cañada del Brujo en La Solana;

camino del Brujo en Alcázar de San Juan; carril de las Brujas en Daimiel…

Es difícil llegar a concretar una

visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad, aunque ya existen

referencias de su existencia en la Biblia. Sin duda, en aquellos tiempos la brujería

era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población, e incluso

prohibida. Plinio el Viejo, hacia el 450 a. C., alude a la existencia de la brujería

en Roma por la Ley de las XII Tablas y la Lex Cornelia prohibió su práctica,

condenando a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería

en los términos siguientes: “Los

adivinadores, los hechiceros, y los que hacen uso de la brujería con malos

fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con

insistencia y violencia, los que, para perjudicar, emplean imágenes de cera,

serán castigados con la muerte”. No obstante lo señalado, numerosas referencias,

especialmente literarias, testimonian la práctica continua de la brujería

durante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la magia y

los encantamientos y ciertas regiones y lugares eran considerados puntos de

pasaje al mundo infernal, asociados a parajes como pantanos, lagos, cementerios

o bosques. La Tesalia, pradera fértil con múltiples cursos de agua, sería la

región de origen de las brujas en Grecia; Lucio Apuleyo la califica de “tierra natal del arte mágico”, y muchos

personajes mencionados en la literatura tienen ese origen. Estas son algunas

referencias:

-“Erictho, bruja tesaliana, es un personaje importante

del Libro VI de la Farsalia de Marco

Anneo Lucano. En esa epopeya, que cuenta la batalla de Farsalia, Sexto Pompeyo

se encuentra con ella y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra.

Erictho hace hablar a un muerto para así revelar la suerte de la batalla. La

Bruja vive en medio de tumbas y desde esa posición puede escuchar lo que pasa

en los infiernos. En la descripción que de ella se hace es delgada y fea y sus

cabellos revueltos tienen el aspecto de serpientes. Solo sale durante la noche

o con tiempo de tormentas”.

-“Pamphile es un personaje de El Asno de Oro de Lucio Apuleyo y también

habitaba en Tesalia. La obra evoca los espíritus de los muertos; ella se

apodera de todos los jóvenes que ve transformándolos en piedras o en animales

si se resisten”.

-“La Cólquida, actualmente Georgia, es la tierra de

origen de Medea, quien conoce los encantamientos, los afrodisíacos, y los ritos

de Hécate, e incluso es capaz de amaestrar a un dragón”.

-“En el Esquilin, una de las siete colinas de Roma en

la que antes del imperio se encontraba el cementerio de los pobres, Quinto

Horacio Flaco evocó a la Bruja Canidia expresando que, con otras brujas tan

pálidas como ella, escavaron fosos y allí hicieron correr sangre de muertos y

hablaron con ellos”.

Podemos afirmar que el origen de

las brujas se remonta a las primeras eras de la humanidad. Según la tradición

son aquellas mujeres que aprendieron de la naturaleza y tienen el don para

manipularla. Las gobiernan sus propios deseos y raras veces las motiva ayudar a

los demás. El origen de su don se encuentra, al igual que el de los brujos, en

relaciones con seres de otras esferas (dioses, diosas, ángeles, demonios,

genios, hadas…), razón por la que se les tiene miedo, ya que su presencia implica

muchas veces la cercanía del progenitor mágico. En algunas culturas, cuando

nacían mujeres pelirrojas o el saco vitelino que envuelve a los niños no se

rompía durante el parto, se consideraba signo de que se trataba de mujeres con el

don, esto es, futuras brujas.

Es necesario distinguir varios

estadios dentro de esta superstición en la Europa de la edad moderna.

Básicamente se podrían contar tres niveles: el curanderismo, la hechicería

y la brujería. Por supuesto, la

brujería era la culminación de este tipo de actuaciones y en los países

occidentales siempre tuvo las connotaciones más negativas, y fue perseguida por

las clases dirigentes con todas sus fuerzas y medios. Aunque, en esa época

histórica, todo lo que se pueda decir de las brujas es aquello que ellas mismas

declararon en los procesos judiciales, bajo la presión del tormento, o lo que

escribieron algunos fanáticos teólogos, pues nadie se planteó, entonces

observar el fenómeno con objetividad.

Las brujas son habitualmente

acusadas de perseguir al héroe o la heroína aunque, en realidad, son seres

mucho más complejos. Su papel en nuestros cuentos y leyendas puede variar sustancialmente

desde la bondad hasta la maldad extrema. Suelen vivir normalmente solas y

excepcionalmente en tríos. Quizá en recuerdo de las tres hiladoras griegas que

tejen y destejen el destino de los hombres y los dioses.

Una primera categoría de brujas

las asemeja a las hadas y pueden predecir el destino del héroe. Ejemplo de este

grupo son las tres brujas que se le aparecen a Macbeth y le profetizan su ascenso

y caída, –en la obra de W. Shakespeare–, o cuando las Erinias, viejas caníbales

que compartían un único ojo y un único diente, le explican a Perseo como vencer

a Medusa para que les devuelva su ojo; o el hada mala de la bella durmiente que

le decreta la muerte a la recién nacida.

Un segundo grupo de brujas lo

integran aquellas mujeres que por edad ya no son actas para tener hijos por lo

que se pueden dedicar a mezclar pociones y ser parteras. Pueden también ejercer

el papel de alcahuetas aunque tratando siempre de velar por sus intereses.

Podríamos poner de ejemplo a “la Celestina” de Fernando Rojas y también podemos

encuadrar aquí a la Bruja de Blancanieves con sus venenos y pociones de mutación.

Este grupo explicaría la iconografía tradicional de las brujas como viejas

mujeres feas y repulsivas.

El tercer tipo de bruja, y quizás

la más peligrosa si es un enemigo, es la hechicera, aquella que no se limita a

elaborar pociones sino que tiene poderes sobrenaturales con los que puede controlar

los elementos. La Circe de Ulises es el ejemplo de este tipo. Estas brujas son

restos de lo que alguna vez fue una diosa de algún panteón hoy desaparecido. A

estas brujas se les asocia la capacidad de volar sobre escobas.

En las tierras castellano manchegas la brujería no alcanzó niveles como los del norte de España si bien tuvo su

relevancia, especialmente en el sustrato popular donde la impronta de la

brujería y las brujas ha sido común. Un refrán manchego dice: “ni pueblo sin brujas, ni hervor sin

burbujas, ni cesta de brevas sin papandujas”.

¿Y qué pasa en nuestra provincia? ¿Qué

referencias tenemos sobre la existencia de brujas? Puede que sea Daimiel el

punto de referencia principal sobre la brujería manchega pero, como veremos

después, no es el único municipio donde se cuentan leyendas sobre la existencia

de estos seres mágicos. En Daimiel existía una conciencia clara del mundo de la

brujería tradicional y desde época islámica fue un enclave con fuerte implantación

de elementos mágicos trascendentes. El asentamiento de moriscos en esta villa

fue mayor que el de judíos. Estos eran antiguos mudéjares convertidos a

principios del XVI. Los conversos parece que no habían abandonado del todo sus

costumbres o formas de vida y para los demás vecinos cristianos éstas siempre

habían sido sospechosas, pues para ellos estaban llenas de misterio.

Supersticiosos hasta la médula, pronto las relacionaban con la magia y la

hechicería, aunque para los inquisidores el peligro radicaba sobre todo en la

heterodoxia, que había que combatir de cualquier forma.

Pese a lo anterior, no da la

sensación de que Daimiel destaque por su alto número de brujas. En el catálogo

de procesos del Tribunal de Toledo sobre hechicería hay registrados tan sólo ocho

procesos, lo cual no es muy elevado comparado con otros municipios de la

provincia, que más o menos cuentan con casi los mismos procesos: seis en

Malagón, ocho en Ciudad Real, tres en Alcázar de San Juan, seis en Almagro, seis

en Argamasilla de Alba, siete en Campo de Criptana, tres en Herencia, cuatro en

Membrilla, seis en Socuéllamos, siete en Tomelloso, cuatro en Manzanares, dos

en Fuente el Fresno, dos en Villarrubia y Carrión de Calatrava.

Si bien es Daimiel quien parece

tener el protagonismo histórico, los datos muestran que la brujería pareció

estar más presente en La Mancha que en los Montes de Toledo o en la zona del

Valle de Alcudia-Sierra Madrona, donde los procesos de la Inquisición son

meramente testimoniales. Una posibilidad es imaginar que la población local de

las zonas montañosas, más hermética y aislada, tuviera más asumido el papel de

la bruja-hechicera-sanadora y no la denunciara a las instituciones. Tomelloso

parece que gozó de gran protagonismo en el ámbito de la brujería si atendemos a

las cancioncillas que se cantaban en los pueblos cercanos. Dejamos aquí dos

ejemplos de estas letrillas dedicadas a las brujas:

“Cuatro son de Hontanaya

tres del Toboso

y la capitanilla

del Tomelloso”

“Cuatro son del Provencio

tres del Toboso

y la capitanilla

del Tomelloso”

Año Cero, revista especializada en

esoterismo, publicaba un artículo dedicado a Daimiel y su relación con la

brujería durante los siglos XVI y XVII. En el artículo, firmado por el

periodista e investigador ciudadrealeño Javier Pérez Campos, se citan algunos

de los casos documentados en el Archivo Histórico Nacional, fruto de

investigaciones realizadas por el Tribunal de la Inquisición en Toledo. Según

Pérez, a pesar de que toda la zona de La Mancha es rica en este tipo de

historias, lo cierto es que la documentación que alude a Daimiel es mucho más

extensa y su repercusión muy importante.

En el artículo se cita el caso de

Isabel de la Higuera, acusada de herejía e invocación de demonios. En el

archivo de este caso se cuenta con la interesante descripción que la acusada

hace de los demonios con los que se relacionaba. Según los documentos de la

Inquisición, Isabel los describía como “de

un palmo de altura, de color negro, vestido con calzón y acompañados de un

intenso olor a azufre”. Curioso es también el caso de Ana López, a la que

se acusó de brujería e incluso se llegó a registrar su casa, encontrando varios

elementos susceptibles de ser utilizados para realizar conjuros.

En cualquier caso, según palabras

de Pérez, detrás de muchos de estos casos de brujería existían distintos

motivos, como las rencillas vecinales que cristalizaban en acusaciones basadas en

hechos poco probables, que acababan exagerándose, o la incomprensión de algunos

vecinos ante los supuestos conocimientos sanatorios que tendrían estas

personas, por los que se les llamaba brujas, a falta de otra denominación

mejor. Por supuesto la relación con Las Tablas es inevitable. El investigador comentaba

al respecto que en la zona del Parque Nacional sería bastante fácil conseguir

las plantas e ingredientes necesarios para la realización de diversos conjuros.

También relaciona en su artículo la posible relación del nombre de La Isla del

Pan con el culto al dios griego Pan.

El testimonio más reciente que

hemos encontrado cuenta lo siguiente: “Hace

algún tiempo, cierto hortelano de Daimiel se levantó temprano para ir a la

huerta. Agarró su borrico y se puso en camino. Cuando estaba llegando, algo

llamó su atención. Había un extraño jaleo junto al pozo. Se acercó con cuidado,

rodeando la casilla, y cuál sería su sorpresa cuando descubrió que todo

provenía de un montón de gallinas que estaban alborotando subidas en la palanca

de la noria. Extrañado todavía por no saber de dónde había salido tanta gallina

intentó asustarlas, pero lo único que consiguió fue que aumentasen la algarabía

como si estuvieran burlando de él. Entonces fue cuando el hortelano vislumbró

la verdadera naturaleza de aquellas ensordecedoras aves. ¡Estas no son

gallinas!, se dijo, ¡estas son brujas!”.

J. G. Velasco publicó un

interesante artículo en la revista Legados

del Misterio, en el que se preguntaba si

estaba en Daimiel el secreto de la brujería. Lo hacía basándose en las investigaciones

de la antropóloga británica Margaret Murray, pero si atendemos al número de

víctimas que la Inquisición condenó allí por brujería podríamos considerar que

no, aunque Murray refuerza su tesis en la etimología del topónimo Daimiel, cuyo

origen estaría en el término griego Daimon, que en la antigüedad no significaba demonio en

sentido cristiano aunque si hacía referencia a cualquier tipo de entidad

sobrenatural, y podría estar asociado al culto de la diosa Diana porque en Las

Tablas habría existido en la antigüedad un culto a esta diosa o a algún

espíritu asociado a ella. Este culto podría haber pervivido durante la época

oficialmente cristiana y habría dado lugar a la leyenda negra de Daimiel como

pueblo de brujas.

Por su parte, Jesualdo Sánchez

Bustos, estudioso de la tradición daimieleña, afirma que el nombre de Daimiel

podría tener relación con la brujería y que su origen etimológico no estaría en

Daimon sino en la voz Laminium, –así se llamaba la población romana que se supone

existía en el actual emplazamiento de Daimiel o en sus alrededores–, pues la

raíz de Laminium tendría que ver con las lamias, que eran una especie de

hechiceras de la mitología romana. Investigaciones arqueológicas recientes

cuestionarían esta tesis ya que Laminium

se correspondería con Alhambra y

no con Daimiel.

En Almadén, más allá de los

procesos inquisitoriales, destacó por su fama de bruja Ana Marín, poseedora de

una modesta piara de cochinos de la que a duras penas conseguía sobrevivir. Uno

de sus cerdos fue atropellado a las puertas de su casa, en la calle real, por

el carro que guiaba José Arenas, ante el alboroto de viandantes y vecinos salió

y amenazó al carretero con sus artes sino reparaba el valor del cerdo. Este se

negó y amenazó con molerla a palos si le ocurría algo a algunos de los miembros

de su familia. El carretero y familia padecieron en los meses siguientes toda

suerte de desdichas.

Una de las hijas de Ana Marín

había puesto los ojos en el mozo más guapo de Almadén, un tal Usano, que

contrajo una rara enfermedad a la que los médicos fueron incapaces de poner remedio,

diagnosticándole que estaba poseído por algún tipo de demonio. Con semejante

pronóstico no hubo otra opción que llevarle al convento franciscano para que le

practicaran un exorcismo, que tampoco tuvo éxito. Como última opción acudió a

Ana Marín pero esta le puso como condición que debía casarse con su hija, lo

que el pobre Usano debió considerar peor que la propia muerte rechazando la

propuesta de la bruja. Pocos días después falleció.

Estas y otras comidillas hicieron

crecer la fama brujeril de Ana Marín, al tiempo que crecía el miedo que

provocaban sus hechizos y los de sus tres discípulas: la Coja Pata Palo, la

Jalias y Jerónima la Berrueca.

Otras brujas y hechiceras de la

comarca de Almadén fueron la Valentina, procesada por la Inquisición y con fama

de vidente; Concán, un vecino de Gargantiel; Bartolomé el de la Joya; la Pepa;

María la Segadora, que ejercía en Chillón; los hermanos Diego e Isabel de Sola

y Miguel de Paz.

Carlos Villar Esparza, en su libro

Con Once Orejas, recoge el testimonio de una abuela manriqueña que dice:

“antes había muchas brujas y fue venir la

Bula de la Santa Cruzada (?) y desaparecieron las brujerías (…) a lo mejor te

encontrabas por la calle un ovillo hermoso de lana y cuando ibas a cogerlo se transformaba

en un gorrinete (…) estaban un grupo de hombres reunidos haciéndose una cuerva,

cuando echaron en falta el azúcar. Mandaron a uno a por ella, tardó mucho,

cuando llegó, los demás le preguntaron el motivo de la tardanza, él les dijo

que había sido raptado por las brujas que le habían llevado a Murcia. Los demás

se rieron y dijeron que era imposible, entonces el hombre sacó como prueba de

su estancia en Murcia unos dátiles”.

Más tenebroso es el testimonio que

hace referencia a un viejo suceso ocurrido en Ruidera: Un hombre, que vivió en

una caseja cerca de la laguna Colgada, tuvo una temporá que estaba acostao en

los poyos que tienen las casas de campo al lao del fuego (…) y este hombre a

medianoche se levantaba desesperao a echar lumbres y a veces echaba tres o

cuatro gavillas de sarmientos, porque decía que entraban por la chimenea y se

lo llevaban: “¡que vienen, que están

aquí, que las he visto, que s’a asomao una por la chimenea!”, entonces la

mujer decía: “venga pues, echa lumbre”.

Y echaba unas lumbres tremendas y ponía las tenazas en cruz y así parece que

ahuyentaba a las brujas.

Otro testimonio recogido por

Esparza asegura que “en Torre de Juan

Abad, en el siglo XIX, vivió una mujer a la que culparon de numerosas maldades,

fue acusada de bruja y de tener escarceos con el maligno. A su muerte todos los

perros del pueblo y de la zona hicieron juntas ante las puertas de su casa, aullando

lúgubre y lastimosamente”.

En el siglo XVII, vivió una

hechicera en Villanueva de los Infantes que hacía las típicas pócimas y, según

nos cuenta Juan Blázquez de Miguel, fue muy conocida por lo que tenía una nutrida

clientela que le permitía sobrevivir. Se llamaba Francisca Rodríguez y elaboraba

una pócima con propiedades amorosas a base de callos, pelos y uñas de los pies.

Una vez dado el bebedizo al hombre que se pretendía ligar con alguna mujer,

salía a la calle y recitaba oraciones para completar el conjuro. Otra fórmula

mágica que utilizaba era fabricar una torcida de trapo que la amante o

pretendiente se untaba por los muslos para mezclarlo después con semen del

hombre. A los nueve días la torcida era quemada y recitaba un conjuro a la vez

que llenaba un plato de agua donde flotaban velas encendidas. Sobre la vela

colocaba una mano en forma de media luna y recitaba unos conjuros. Cuando el

Tribunal de la Inquisición la visitó en 1645 poseía muñecos de cera para

maleficiar a las personas. ¿Un caso de vudú?

|

| Visión clásica de un 'aquelarre'. Marcel Félix |

En todos los casos que hemos

conocido se dan coincidencias en la descripción y también en los remedios

frente a ellas: “aspecto de bruja típica.

Tenían mejunjes debajo de las losas del fuego. Iban por dátiles a Murcia. Si la

bruja entraba en una casa, la dueña de ésta ponía detrás de la puerta una

escoba con unas tijeras cruzadas para que saliera de la casa y se fuera”. Características

propias de las brujas: nariz larga, usar

pócimas para estar presente o hacer brujerías, aparecer a veces por las

chimeneas. Un gañan, cuentan, que oyó ruidos extraños en la chimenea en una

noche de temporal y sacando una banca consiguió que la bruja se quedará

atrancada en la chimenea. Otra variante de la historia es que pusieron una cruz

de hierro, con lo que la bruja se quedó colgada de la misma.

Juan G. Atienza, en su Guía de las Brujas de España incluye un apartado titulado “quién fue y es quien es

en la brujería”. En La Mancha hace referencia a las siguientes personas por su condición

de brujas-brujos: Constanza Alfonso (s. XVI, Argamasilla de Calatrava);

Hernando Alonso (s. XVI, cura de El Viso), Inés Alonso “la Manjirona” (s. XVI,

Puebla de Montalbán), María Fernández (s. XVI, Madridejos), Ana García (s.

XVII, Miguelturra), María González “la Boquineta” (s. XVI, maestra de brujas de

Madridejos), El Doctor de las Moralejas (s. XVI, cura de El Viso y maestro de

Hernando Alonso), Juana Ruiz (s. XVI, Daimiel), Catalina Salazar (s. XVI,

vidente de Ciudad Real), la Pastora de Argamasilla de Alba, Beatriz Pérez de

Membrilla, Ana de Santa Cruz de Campo de Criptana, Catalina Rodríguez de

Tomelloso, Angela la Cañamera de Manzanares, María la Reguera de Manzanares,

María Hernández “la Morisca” de Aldea del Rey, la Polonia de Malagón, Catalina Parrilla

de Malagón, Josefa Carrera de Carrión, Antonia García Navarro de Carrión,

Francisco Sánchez de Carrión, María Márquez de Daimiel, María Marta de Daimiel,

María “la Gallega” de Malagón, José García Miguel “el Longino” de Herencia, Ana

Carretero de Herencia y María Ruiz de el Viso del Marqués.

Las invocaciones brujeriles más

corrientes en el centro sur de España, incluida La Mancha, eran a Santa Marta,

supuesta hermana de María Magdalena. A ella se dirigían nuestras brujas con el

siguiente conjuro:

“Marta, Marta

la que los montes salta

y los infiernos quebranta”

Otra variante de estas figuras

brujeriles es la

Zamarraca, anciana espanta niños y algún

que otro adulto con su punto de bruja. “Mi

abuela me la presentaba como una aparición que entraba por la chimenea, bajaba

por la escalera del granero y se llevaba bajo sus amplios mantos a los niños

malos o desobedientes”. Así la recuerda un informante en Torre de Juan Abad

en el libro Con Once Orejas de Carlos Villar Esparza: “Nombre femenino que demuestra ser una mujer mal presentada, mal

vestida y mal vista en la sociedad”. En Villanueva de los Infantes también se

la llamaba Zamarra.

La Bruja es también eficaz asusta

niños en sus variantes Caperuja, Piruja, Rebruja y Pirulí.

Marcel

Félix de San Andrés

Comentarios

Publicar un comentario